现象:高温下的”电子雪崩”——从浏览器崩溃到系统猝死

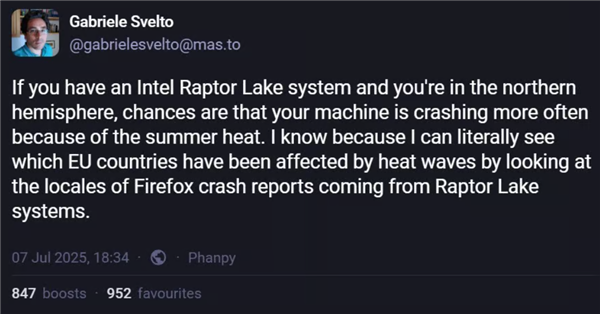

2025年夏季,全球多地遭遇极端高温,而搭载Intel第13代(Raptor Lake-S)和第14代(Raptor Lake Refresh)酷睿处理器的电脑用户,却经历了一场比天气更煎熬的”数字酷刑”。Mozilla资深工程师Gabriele Svelto通过分析Firefox浏览器的全球宕机报告数据,意外发现了一个惊人规律:欧洲、北美等高温地区的Raptor Lake平台电脑故障率呈几何级数飙升,甚至导致自动崩溃报告系统被海量数据淹没而被迫关闭。

具体表现为:

- 高频死机场景:用户在进行多标签页浏览(尤其是同时加载高清视频、大型网页应用)、4K视频串流、3D渲染或游戏时,系统突然蓝屏(错误代码多为

WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR或IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL),或直接断电重启。 - 地域性差异显著:北欧等凉爽地区同类机型的崩溃率不足1%,而西班牙、德州等40℃+高温区的故障率超过15%,部分散热较差的办公电脑甚至达到30%。

- 环境温度的”放大器效应”:一台标称”全核睿频5.8GHz”的i9-13900K,在25℃空调房内稳定运行12小时无压力;但当室温升至35℃且室内无风道时,CPU满载温度突破100℃(触发Thermal Throttling降频前),电压调节模块(VRM)的微小波动即可引发系统崩溃。

病根:Intel承认的”原厂缺陷”——微码漏洞与电压失控

这场危机的源头,直指Intel在2024年7月公开承认的微码(Microcode)设计缺陷。官方声明指出,第13/14代酷睿的部分早期批次处理器(尤其是i5-13400F至i9-14900K全系)存在”时序/电压协同管理漏洞”:当CPU在高负载+高温双重压力下,内部的数字控制算法(用于动态调整核心电压与频率)会出现计算误差,导致实际供电电压低于核心需求,引发计算错误累积直至系统保护性宕机。

技术细节更令人担忧:

- 电压调节的”温度敏感性”:Raptor Lake采用Intel 7(原10nm Enhanced SuperFin)制程,虽然理论能效比提升,但对供电稳定性要求极高。正常情况下,VRM会根据负载实时调整电压(如i9-14900K满载需1.35V±0.02V),但缺陷微码在高热环境下会将这个范围扩大到±0.05V甚至更高,轻微波动足以让CPU核心误判指令。

- 高温的”催化作用”:CPU温度每升高10℃,硅晶圆的电子迁移率(Electromigration)加剧,本就脆弱的电压控制环路会进一步失稳。例如,一台室温30℃的电脑,CPU满载时内部核心温度可能达到90-95℃(散热器效率一般),此时若环境温度再升5℃,核心温度突破100℃阈值,VRM的散热压力剧增,电压波动幅度呈指数级扩大。

- 微码更新的”治标不治本”:Intel虽在2024年陆续推送了微码补丁(如版本0x12B、0x12E),试图通过限制最大睿频、优化电压曲线来缓解问题,但并未彻底修复根本缺陷——有硬件极客通过逆向工程发现,最新微码仍保留了部分”妥协性设计”,例如在检测到高温时优先降频而非彻底修正电压逻辑,导致性能损失与稳定性难以兼得。

用户困境:从游戏玩家到办公族的”集体焦虑”

这场危机影响的不仅是普通消费者,更波及专业领域:

- 游戏玩家:追求极致帧率的RTX 4090+i9-13900K组合成为”重灾区”,大型3A游戏(如《赛博朋克2077》《艾尔登法环》)全高画质下,频繁出现”玩着玩着突然黑屏”的惨剧,部分玩家甚至戏称”买CPU送抽奖——看运气能不能撑过三个月”。

- 内容创作者:视频剪辑师使用Premiere Pro渲染4K素材时,导出过程极易因CPU满载崩溃,有人吐槽:”剪一条10分钟的片子要存档20次,比胶片时代还麻烦。”

- 企业办公:呼叫中心、数据录入等需要长时间运行浏览器多标签页的场景,故障率显著高于其他硬件配置,某IT运维主管透露:”我们部门30台i7-14700K电脑,夏天每月平均死机40+次,维修成本快赶上换新机器了。”

解决方案:短期自救与长期期待

面对这一”自带宕机体质”的顽疾,用户并非完全无计可施,但需多管齐下:

短期应急:降温与负载控制是关键

- 强化散热系统:

- 风冷用户优先升级双塔散热器(如利民Frozen Notte 360 ARGB、猫头鹰NH-D15),并清理风扇灰尘;水冷用户建议选择360mm以上冷排+高性能水泵(如ROG龙神Ⅲ 360),注意冷排风扇转速需与机箱风道匹配。

- 环境温度超过30℃时,务必开启空调(建议维持室温26℃以下),避免阳光直射机箱或堵塞散热孔。

- 优化软件设置:

- 浏览器:Firefox/Chrome限制标签页数量(推荐使用”The Great Suspender”类插件自动休眠后台页),关闭硬件加速功能(设置→系统→取消勾选”使用硬件加速模式”)。

- 游戏/创作软件:降低画质预设(如游戏内分辨率缩放调至90%)、关闭不必要的后台程序(如杀毒软件实时扫描),通过任务管理器手动限制CPU最大频率(建议不超过90%)。

- 微码更新与BIOS调整:

- 主板厂商(华硕、微星、技嘉等)已推送最新BIOS(版本号通常带”2024/2025″前缀),务必升级至最新版以获取Intel最新微码补丁;同时开启”Intel Default Settings”恢复默认电压策略(部分主板默认超频可能加剧问题)。

长期期待:换机或等待Intel/AMD技术迭代

- 换机建议:若设备已使用超过2年且频繁崩溃,可考虑转向稳定性更优的平台——AMD Ryzen 7000/8000系列(基于Zen 4/5架构)采用台积电5nm/4nm制程,电压控制逻辑更成熟,且无类似缺陷记录;Intel下一代Arrow Lake(第15代酷睿)预计2024年底发布,据爆料将重构供电架构并彻底修复Raptor Lake的微码问题。

- 行业反思:此次事件暴露了高性能处理器在极端环境下的鲁棒性短板,未来芯片设计需更注重”全场景可靠性”(如增加温度传感器冗余、优化电压调节算法的容错率),而非单纯追求频率与核心数的堆料。

高温不是借口,技术需要敬畏

Intel第13/14代酷睿的”夏季宕机危机”,本质上是高性能与稳定性平衡失败的典型案例。对用户而言,这既是一次”教训”——提醒我们任何硬件都有其使用边界;也是一次”推动”——促使行业重新审视技术迭代的底线。当我们在享受算力飞跃的同时,或许更该记住:真正的旗舰芯片,不该在夏天就”罢工”。

(注:若你的电脑正受此问题困扰,可优先尝试更新BIOS+加强散热,若仍无法解决,建议联系Intel官方支持或考虑硬件升级。)