当校园的铃声在七月戛然而止,数以亿计的中国孩子迎来了一年中最长的假期。这个本应充满欢声笑语、探索与成长的黄金时段,却悄然成为了某些孩子人生的分水岭。网络沉迷、溺水事故、犯罪陷阱……这些看似孤立的事件背后,折射出的是当代教育在假期管理上的集体失语。暑假不应成为教育的真空地带,而应是一场精心设计的成长战役——这场战役的胜负,往往决定了孩子未来的人生轨迹。

数字时代的认知危机正在暑假加速蔓延。牛津大学出版社将”脑腐”(brain rot)定为2024年度词汇,精准描述了数字内容对青少年大脑的侵蚀效应。神经科学研究显示,青少年连续游戏三周后,前额叶皮层会出现类似早期阿尔茨海默病的萎缩迹象——这个掌管决策、抑制冲动的关键脑区,正被算法设计的即时反馈机制悄然瓦解。浙江某14岁少年因手机被没收而暴力反抗的案例,揭示的不仅是亲子冲突,更是多巴胺系统被劫持后的生理性失控。更令人忧心的是,游戏公司利用面部识别漏洞、二手身份证绕过防沉迷系统的技术攻防战,暴露了数字原住民一代面临的认知环境危机。当北京中小学生为赚取30元/20条的诈骗短信”兼职费”沦为电诈工具人时,我们看到的不仅是犯罪低龄化,更是数字素养教育的全面溃败。

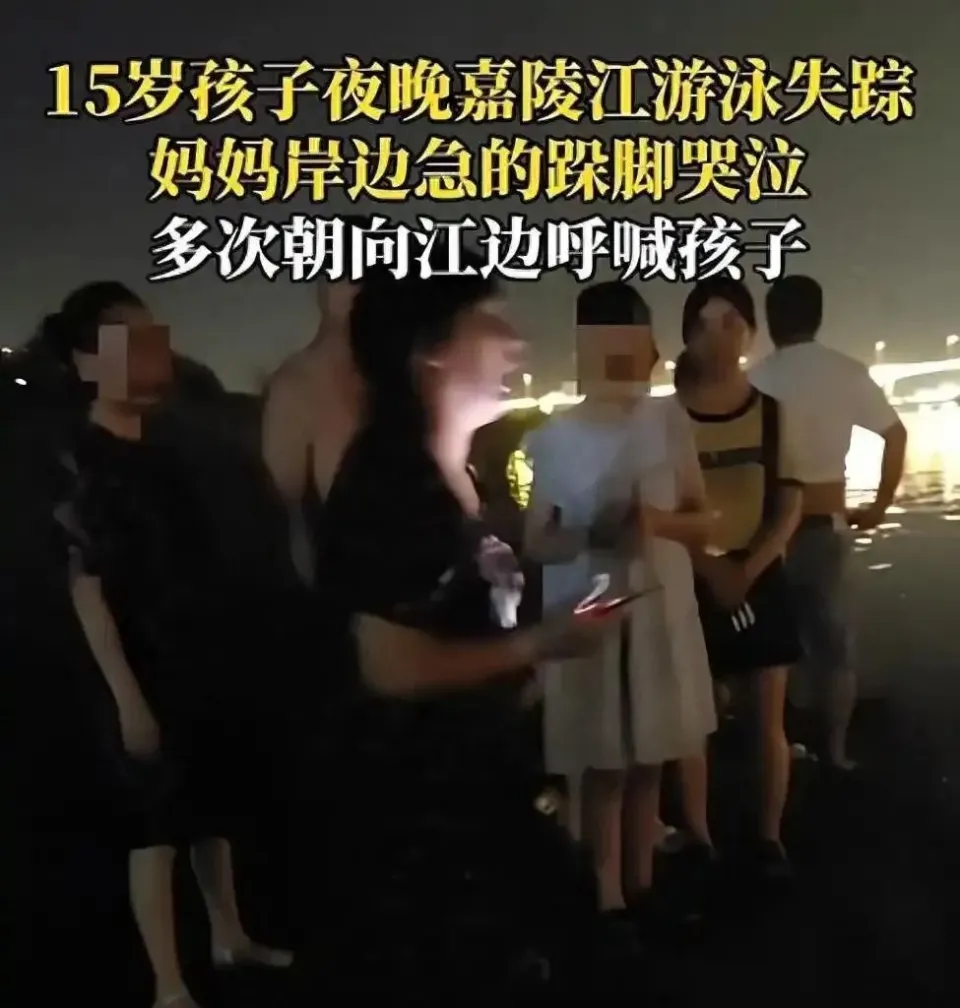

物理空间的安全防线在暑假全面失守。中国疾控中心数据显示,我国每年约有5.7万人死于溺水,其中少年儿童占比高达56%。重庆8岁女童的长江溺亡事件、嘉陵江15岁少年的夜游悲剧,暴露的不仅是水域监管缺失,更是生存教育的集体缺位。湖北高中生受”犀牛角”诱惑跨境失联、安徽少年在西双版纳神秘消失,这些看似离奇的案例背后,是儿童风险识别能力的普遍薄弱。更具讽刺意味的是,某初中生驾驶改装摩托时速90公里导致的致命车祸,车辆改装产业链竟能为未成年人提供全套服务——从暗语交易到非法改装,社会防护网的每个节点都在失效。当学校教育将”系救生衣””识别网贷陷阱”等生存技能排除在课程体系之外,当家长群讨论中”安全话题”不足一成时,我们实际上在集体默许一个危险认知:孩子的安全是某个单一主体的责任。

社会支持系统的结构性缺失加剧暑期风险。最高检报告显示未成年人犯罪率暑期同比上升41%,盗窃罪、诈骗罪等五类犯罪占比近七成,团伙化特征显著。这些数字背后,是被长期压抑的社交需求在监管真空期的畸形释放。社区托管班要么一席难求,要么异化为变相补习;公益支教资源分布不均;家庭互助机制尚未形成规模效应。更值得警惕的是教育责任的”踢皮球”现象——家长认为学校该管,学校推给家长负责,社会机构则等待政策指引。这种责任分散效应导致暑假成了各方默契的”教育假期”。云南河口多名未成年人卷入诈骗团伙的案例警示我们:当正规教育体系在假期全面撤退时,黑灰产业就会乘虚而入,将涉世未深的青少年卷入犯罪漩涡。

破解暑假困局需要构建三位一体的防护体系。在家庭层面,”暑假时间九宫格”管理法值得推广——将每日时间划分为学习、运动、家务等九个模块,通过家长密码控制游戏时长、建立行为红线清单。北京某重点小学试点的”家庭数字契约”显示,明确约定每日屏幕时间并配合奖惩机制,能使未成年人游戏依赖降低62%。在学校维度,生存教育应当纳入暑期必修内容:上海某区开展的”安全夏令营”包含溺水自救、防诈骗情景模拟、网贷陷阱识别等模块,参与学生遭遇危险时的正确处置率提升3倍。社会层面亟需建立”暑期安全联盟”——杭州某社区创新的”家长轮值+大学生辅导员”模式,既解决了看护难题,又创造了同伴学习环境;深圳开展的”商户安全网络”培训,让文具店店主成为识别非法网贷的”第一道防线”。

教育学者杜威曾言:”教育不是为生活做准备,教育本身就是生活。”暑假不应成为学校教育的简单延续或彻底中断,而应是生活教育的最佳实践场域。当我们将暑假视为培养自主管理能力、提升社会适应力的关键窗口,那些触目惊心的暑期悲剧或许就能转化为深刻的教育启示。构建家庭、学校、社会协同发力的暑期防护网,不仅关乎个体孩子的命运转折,更决定着整个民族未来公民的素质基底。毕竟,教育的终极目标不是培养出在考试中获胜的机器,而是塑造出能够主宰自己人生的完整的人——这个塑造过程,从来不会因为暑假的到来而暂停。