从”假体检”爆料者到被质疑者:爱康国宾的戏剧性反转

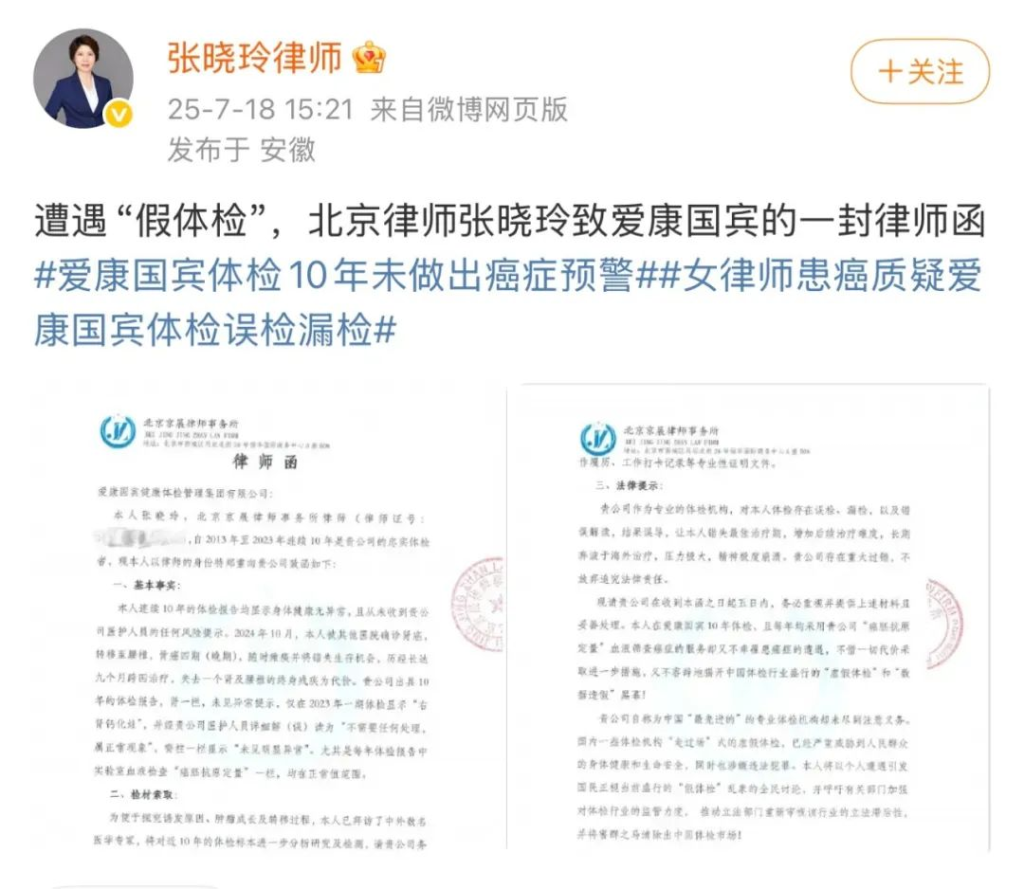

2018年,爱康国宾CEO张黎刚曾公开揭露体检行业黑幕,称部分机构存在”抽血不检直接倒掉”的造假行为,并直言”真正得癌症的比例只有千分之三”。然而,六年后,他的企业却因类似指控陷入舆论漩涡——北京律师张晓玲连续十年在爱康国宾体检均未发现肾癌风险,最终却被确诊为晚期透明细胞肾细胞癌。

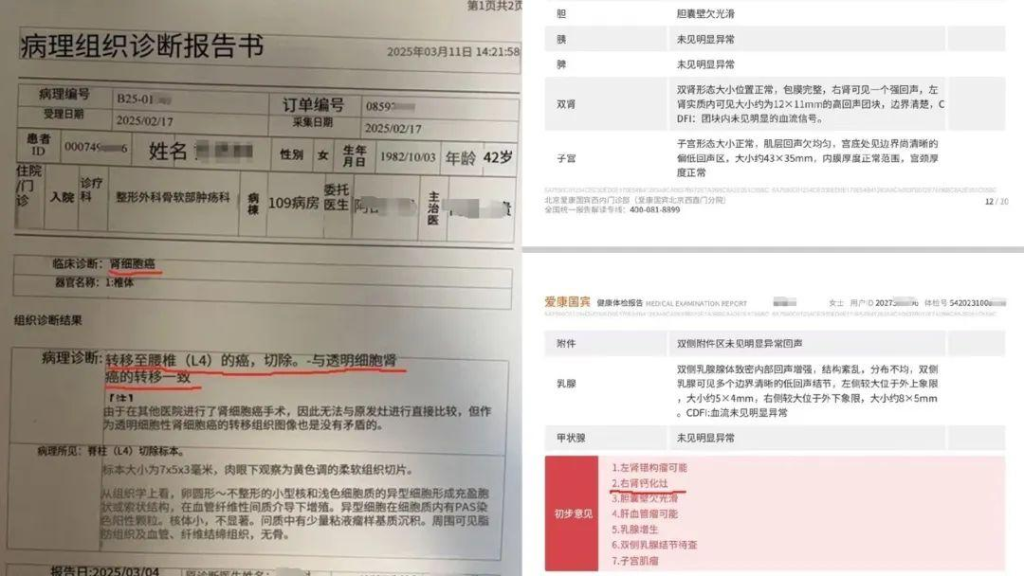

张晓玲的案例极具冲击力:十年间,她的体检报告始终显示”双肾未见异常””癌胚抗原(CEA)正常”,但2024年的确诊影像显示,其右肾肿瘤已达3.5cm×2.8cm。更令人质疑的是,2023年体检时报告曾提示”右肾钙化”,但工作人员仅轻描淡写地回应”没问题,像手指划破结痂”。

爱康国宾的两次官方回应进一步激化矛盾:首次称”癌症检测受时间点和设备限制”,二次则坚称”不存在漏诊”,甚至引用学术研究试图证明肿瘤可能在一年内快速生长。然而,医学专家指出,透明细胞肾癌通常进展缓慢,短期内从无到有长至3.5cm的可能性极低。

这一事件并非孤例。黑猫投诉平台累计1200多条对爱康的投诉中,类似问题屡见不鲜:南京消费者一个月后确诊肾癌离世,武汉患者口腔检查正常却五个月后查出舌癌,更有消费者投诉”4mm肺结节实为误诊”。这些案例共同指向一个核心问题——体检行业的准确性与公信力正面临前所未有的挑战。

体检行业的”三重原罪”:技术局限还是管理失序?

张晓玲事件暴露的不仅是爱康国宾的问题,更是整个体检行业的结构性缺陷。

1. 技术与标准的模糊地带

体检行业普遍依赖影像学和血液指标筛查癌症,但不同癌症的早期检测难度差异极大。例如,肾癌早期无特异性症状,CEA等常规肿瘤标志物对其敏感性极低,而超声对小肿瘤的漏检率较高。然而,许多机构仍以”套餐化”服务推销”全面筛查”,却未向消费者明确告知技术局限性。

张晓玲的案例中,CEA指标被包装为”癌症预警神器”,但实际上它主要用于消化道肿瘤监测,对肾癌几乎无参考价值。这种误导性宣传让消费者误以为”体检正常=绝对健康”,而机构却很少解释”假阴性”的可能性。

2. 商业化与专业性的失衡

体检行业的盈利模式依赖”薄利多销”。低价套餐(如99元全身检查)通过走量盈利,但可能导致检查项目缩水或医生疲劳作业。前爱康国宾员工韩静透露,影像科医生日均读片量可达300份,远超合理负荷,”看一百人和看三百人,认真程度天壤之别”。

此外,部分机构为压缩成本,使用过期设备或非专业人员操作。例如,宁波爱康国宾曾因使用超期两年的血沉仪被罚,深圳分院则因超范围诊疗被警告。这些行为直接威胁检测质量,却常被归咎于”技术局限”。

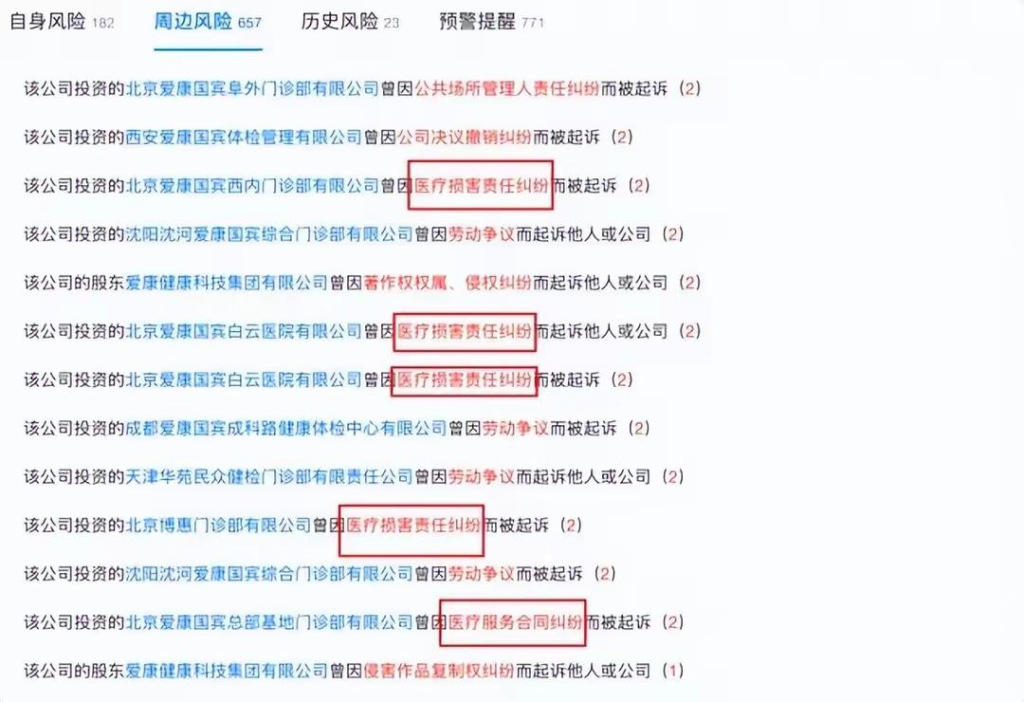

3. 监管与问责的缺失

尽管体检机构需符合《医疗机构管理条例》,但实际监管力度远低于医院。许多分院因”未落实病历规范””使用非专业医生”被处罚,却鲜见大规模整改。天眼查数据显示,爱康国宾多地分支机构已注销,部分投资企业因医疗纠纷被起诉,但其母公司仍以”高端品牌分层”(如爱康君安、爱康卓悦)维持市场形象。

信任崩塌的连锁反应:从个体悲剧到行业危机

张晓玲事件已超越个案,成为体检行业信任危机的导火索。公众的愤怒不仅源于误诊本身,更在于**”花钱买安心却换来虚假安全”**的心理落差。

- 消费者恐慌:越来越多的人开始质疑体检的意义,甚至有人表示”不敢再信商业体检机构”。

- 行业污名化:继2008年奶粉三聚氰胺事件后,体检行业可能面临类似的信任崩塌风险——若无法重建公信力,”预防医学”将沦为”商业套路”。

- 法律与道德困境:目前国内尚无针对体检漏诊的明确法律责任界定,消费者往往只能要求退款,难以获得实质性赔偿。

重生之路:如何让体检回归”守护健康”的本质?

要化解危机,体检行业需从技术、监管和商业模式三方面改革:

1. 提高检测标准与透明度

- 明确告知局限性:机构应向消费者说明不同癌症的筛查准确率(如超声对早期肾癌的漏检率),而非笼统宣称”全面检测”。

- 个性化方案:根据年龄、职业、家族病史定制检查项目,而非推销”一刀切”套餐。

2. 强化监管与行业自律

- 统一质控体系:强制体检机构参与室间质评(如生化检测比对),未达标者不得开展相关项目。

- 严惩违规行为:对使用过期设备、非专业人员操作等行为提高处罚力度,并建立”黑名单”制度。

3. 重构商业模式

- 从”走量”到”重质”:高端体检品牌应真正聚焦精准检测(如PET-CT、基因甲基化检测),而非仅靠装修和服务溢价。

- 引入第三方监督:由医学会或独立机构对体检报告进行抽检,定期公布机构准确率排名。

体检不该是”健康赌局”

张晓玲的十年体检报告,最终成了一张”废纸”。她的遭遇提醒我们:当商业利益凌驾于专业责任之上,体检行业就会从”防病于未然”异化为”制造虚假安全感”。

重建信任需要时间,但第一步必须是——让体检回归医学本质,而非生意经。否则,今天的”漏诊风暴”,终将成为明天行业雪崩的开始。