钓鱼时突发怪病:语言功能瞬间丧失

近日,广东东莞30多岁的林先生在钓鱼时突遭意外——他突然无法说话,嘴巴不受控制地张开,喉咙像被异物堵住,发不出任何声音。慌乱中,他急忙写字向朋友求助,随后被紧急送往当地医院。然而,多家医院均诊断为癫痫,却始终未能找到确切病因。

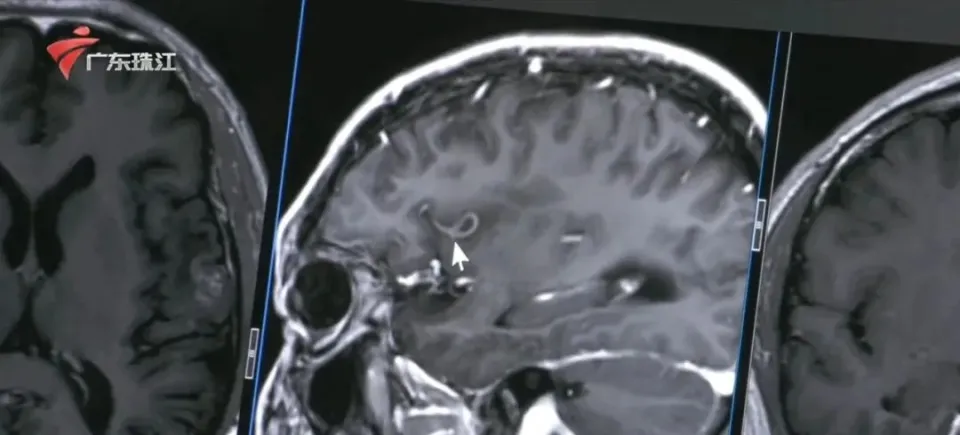

病情拖延数日后,林先生转至广州求医。血液检查结果显示,他感染了裂头蚴(一种寄生虫),而头部影像检查更让医生震惊:一条长约10厘米的活虫竟在其大脑内蠕动,且位置极为凶险——恰好位于控制语言功能的”布洛卡区”。

手术风险极高:如何精准”擒虫”不伤脑?

“裂头蚴的位置非常棘手。”主治医生张旭标解释,布洛卡区是大脑的语言中枢,若手术损伤该区域,可能导致患者永久性失语。更危险的是,活虫会移动,若术中无法精准定位,可能导致抓取失败甚至虫体逃逸至其他脑区。

面对两难抉择,医疗团队决定采用术中唤醒麻醉技术——在手术中让患者保持清醒状态,通过语言和肢体动作测试实时反馈,帮助医生避开功能区精准定位虫体。这一方案虽增加了手术复杂度,但能最大限度保护患者的语言能力。

10厘米活虫被”活捉” 术后恢复良好

手术历时数小时,医生团队在林先生清醒配合下,成功避开布洛卡区,完整取出一条仍在蠕动的10厘米裂头蚴。术后,林先生的语言功能迅速恢复,未出现任何后遗症,目前已计划出院。

感染源头追溯:生水与田螺或是”罪魁祸首”

林先生回忆,自己感染裂头蚴可能与长期的生活习惯有关。”老家那边经常喝生水,也爱吃田螺、河鲜,可能没彻底煮熟。”医生指出,裂头蚴的感染途径主要包括:

- 饮用生水:水中可能含有虫卵或幼虫。

- 生食或半生食淡水鱼、螺类:裂头蚴可寄生在这些生物体内,未彻底加热易导致感染。

- 接触疫水:如游泳、捕鱼时皮肤接触含虫卵的水源。

裂头蚴病科普:症状隐匿但危害极大

裂头蚴是一种常见的寄生虫,其幼虫可经消化道或皮肤侵入人体,并通过血液游走至大脑、眼部等器官,引发严重后果:

- 脑部感染:可能导致癫痫、失语、肢体瘫痪甚至死亡。

- 眼部感染:可致视力下降或失明。

- 皮下感染:形成游走性包块。

医生提醒,预防裂头蚴感染需做到:

✅ 不喝生水,饮用煮沸或过滤水;

✅ 彻底煮熟淡水鱼、螺、蛙等食物;

✅ 避免皮肤直接接触疫水。

专家提醒:罕见病需早诊早治

林先生的病例属于罕见寄生虫感染,早期症状易被误诊为癫痫或其他神经系统疾病。医生建议,若出现不明原因的抽搐、失语或头痛,应尽早进行血液和影像学检查,避免延误治疗。

此次手术的成功不仅挽救了林先生的语言功能,也为类似病例提供了重要参考。随着寄生虫感染防控意识的提升,此类病例有望进一步减少。