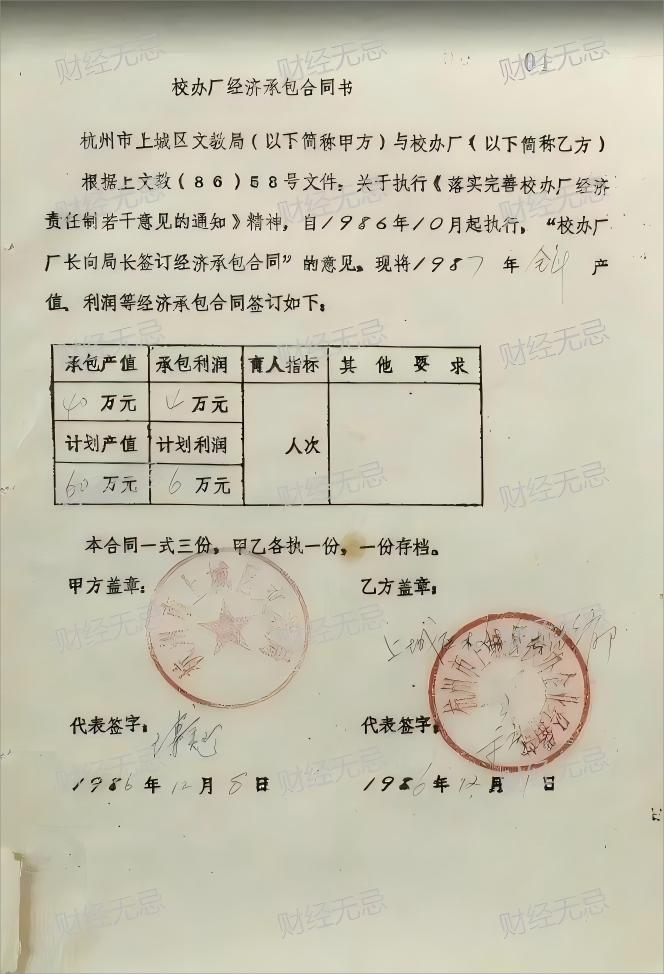

在中国商业史的璀璨星河中,宗庆后与娃哈哈的故事犹如一颗耀眼的恒星,其光芒掩盖了许多早期创业路上的细微轨迹。官方叙事中,1987年那个掷地有声的”我要完成10万元利润”的承诺,被塑造成宗庆后商业传奇的开端。然而,当我们拨开历史的层层迷雾,会发现这个被简化的创业起点背后,隐藏着更为复杂的人性博弈、家族纽带与时代机遇的交织。

花粉口服液的偶然馈赠:家族纽带孕育的商业萌芽

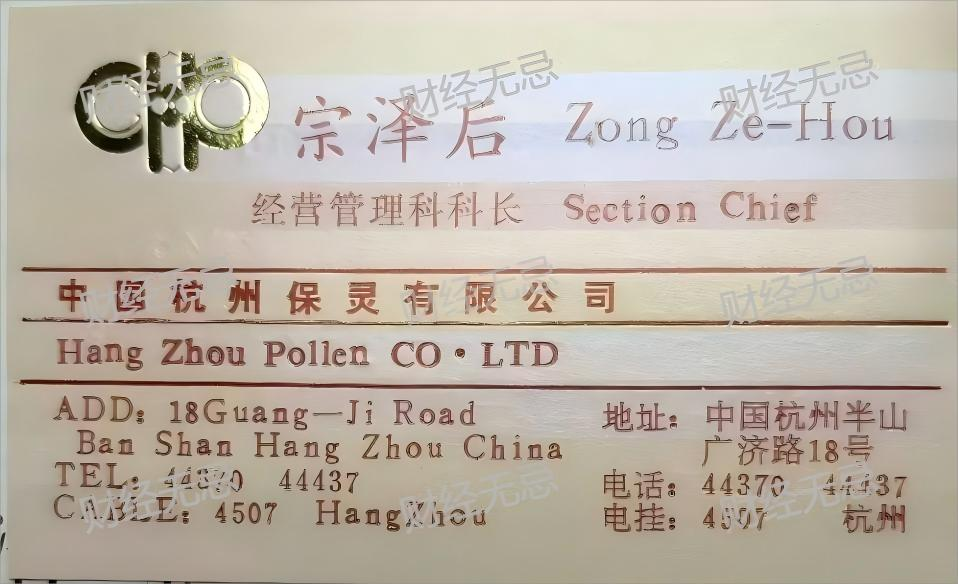

在官方记载中,宗庆后接手校办企业承包经营的故事被塑造成一场志在必得的商业豪赌。但鲜为人知的是,在这场”揭榜”之前,宗庆后已经通过销售杭州保灵有限公司的简装花粉口服液积累了第一桶金。这个细节的发现颇具戏剧性——源于其弟宗泽后夫妇每周领取的福利简装产品。当宗泽后将吃不完的十盒简装口服液带回家时,这个看似平常的家庭场景却成为改变家族命运的转折点。

保灵公司生产管理初期的技术缺陷,催生了大量外观不合格但品质完好的简装产品。这些被内部称为”白盒子”的次品,以远低于市场价的价格(2.9元/盒,仅为正品4.9元/盒的六折)流入宗庆后的销售渠道。凭借教育系统的资源网络和校办企业的特殊身份,宗庆后成功将这些产品转化为利润丰厚的商品。每月5万盒的稳定供货合同,按照每盒0.5元的利润计算,仅这一项业务就能带来年化30万元的稳定收益——这个数字远超当时区教育局设定的4万元利润指标。

更值得玩味的是,宗庆后最初对弟弟赠送简装口服液的拒绝态度(”你们留着自己吃吧”),与随后灵光乍现的商业灵感形成了鲜明对比。这种瞬间的商业嗅觉,不仅展现了其对市场机会的敏锐把握,更揭示了早期创业过程中家族成员间资源流动的隐性网络。宗泽后在保灵公司的职务便利(后任经营管理科科长),无形中为兄长提供了稳定的货源渠道,这种基于血缘关系的商业合作模式,在中国民营企业早期发展中具有典型意义。

从保灵到娃哈哈:产品迭代中的战略转向

当花粉口服液因”激素风波”和市场饱和逐渐失去竞争力时,宗庆后展现出了企业家特有的转型魄力。他先是尝试在校办厂设立生产车间延续保灵产品的生命周期,这一举措得到了保灵公司技术团队的支持。然而,校办厂有限的生产空间(原立新小学校舍)与快速增长的市场需求之间的矛盾,暴露出代工模式的局限性。

1988年研发”华夏口服液”的决策,体现了宗庆后追求市场主导权的野心。邀请浙江医科大学营养系主任朱寿民教授合作,显示出其对产品科学性的重视。但真正具有转折意义的是弟弟宗泽后提出的市场细分建议——放弃全年龄段定位,聚焦儿童市场。这个看似简单的战略调整,背后是对消费群体精准洞察的商业智慧。”喝了娃哈哈,吃饭就是香”的广告语,精准击中了当时中国家庭对儿童食欲问题的普遍焦虑。

更具战略眼光的是产品命名的民主化过程——通过公开征集选定”娃哈哈”这一充满童趣的品牌名称。这个细节折射出早期创业者对市场心理的把握:一个易于记忆、富有情感共鸣的品牌名称,往往比复杂的技术概念更具传播力。当杭州保灵儿童营养食品厂更名为杭州娃哈哈营养食品厂时(1989年),标志着一个具有独立品牌基因的企业实体正式诞生。

兼并罐头厂:一场政府、企业与市场的三方博弈

娃哈哈发展史上最具标志性的事件莫过于1991年兼并杭州罐头厂的决策。官方叙事强调这是”小鱼吃大鱼”的经典案例,但鲜为人知的是,这场兼并背后隐藏着精妙的税务筹划——所谓8000万元兼并款,实际上是通过三年8000万税收抵扣的方式实现。这种政府与企业间的创造性合作,既解决了国有企业的历史包袱,又为民营企业提供了扩张平台。

在兼并实施过程中,宗庆后展现出了铁腕管理风格。为消化罐头厂两千多职工的就业问题,他采取了两项关键措施:一是将娃哈哈儿童营养液的产能提升至原来的两倍,通过规模效应摊薄固定成本;二是实施近乎苛刻的生产强度——设备24小时三班倒运转,锅炉连续工作半年不保养。这种近乎极限的生产管理模式,在短期内确实实现了销售收入的爆发式增长,但也埋下了产品质量隐患。

更具深意的是产品线的延伸决策。宗泽后从深圳带回的”养乐多”灵感,最终转化为娃哈哈果奶(AD钙奶前身)的开发。这个看似偶然的产品创新,实际上反映了家族成员在创业过程中的持续贡献。当儿童营养液市场开始出现衰退迹象时(部分经销商因库存压力降价抛售),果奶系列的推出成功实现了产品迭代,为娃哈哈开辟了新的增长曲线。

兄弟阋墙:家族企业转型中的隐性冲突

在娃哈哈早期发展历程中,宗庆后与宗泽后的合作关系经历了从紧密协作到逐渐疏离的微妙转变。创业初期,宗泽后不仅在业务上提供支持(如简装口服液的分销),更深度参与企业管理(被任命为兼并罐头厂后的生产指挥组组长)。然而,随着企业规模扩大和专业化管理需求提升,这种基于血缘关系的合作模式开始显现局限性。

最具象征意义的事件是果奶产品的开发过程——虽然创意源自宗泽后,但最终产品定位和市场推广完全由宗庆后主导。这种从”共同创业者”到”职业经理人”的角色转变,反映了中国家族企业在代际传承和专业化管理过程中的普遍困境。当宗泽后将原本计划自主开发的果奶项目让渡给娃哈哈时,实际上标志着家族创业团队开始融入现代企业制度。

更值得关注的是企业发展路径的分歧。宗泽后提出的果奶产品灵感,本可能发展出独立的产品线,但最终被整合进娃哈哈的品牌体系。这种战略选择虽然确保了品牌协同效应,但也限制了家族成员个人商业抱负的实现。随着时间推移,这种隐性矛盾逐渐积累,最终影响到家族成员间的合作关系。

回望宗庆后创业早期的这些隐秘片段,我们看到的不仅是一个商业帝国的崛起历程,更是一部中国民营企业如何在计划经济向市场经济转型过程中寻找生存空间的生动记录。从简装口服液的偶然商机,到儿童营养液的精准定位;从兼并罐头厂的政府博弈,到产品迭代的家族智慧——这些未被正史充分记载的细节,共同构成了娃哈哈商业传奇的完整拼图。它们提醒我们,任何伟大的商业成就,都是时代机遇、个人决断与偶然因素共同作用的结果。在宗庆后和娃哈哈的故事里,那些隐藏在官方叙事背后的真实细节,或许比那些被反复讲述的成功格言,更能让我们理解中国民营企业家的精神内核与生存智慧。