在消费市场的浪潮中,餐饮行业本应是满足大众味蕾、传递美食文化的温暖港湾。然而,近期两起令人瞠目结舌的事件,如巨石般投入平静湖面,激起千层浪,将餐饮行业的乱象毫无保留地暴露在公众视野之下。从上海日料店令人咋舌的 4302 元账单,到人均 3888 元的 “象粪甜品” 闹剧,餐饮消费正逐渐背离其初衷,沦为一场充满未知与陷阱的危险游戏。

国家统计局数据显示,2025 年上半年全国餐饮收入增速放缓至 4.3%,消费者信心指数更是跌至五年新低。与此同时,长三角地区餐饮投诉量飙升至 31.5 万件,价格争议占比 21.4%,食品安全投诉同比上升 17.3%。这一连串冰冷数字的背后,是消费者权益受损的无奈呐喊,更是餐饮行业信任根基摇摇欲坠的警示信号。

价格迷雾:消费认知的 “迷魂阵”

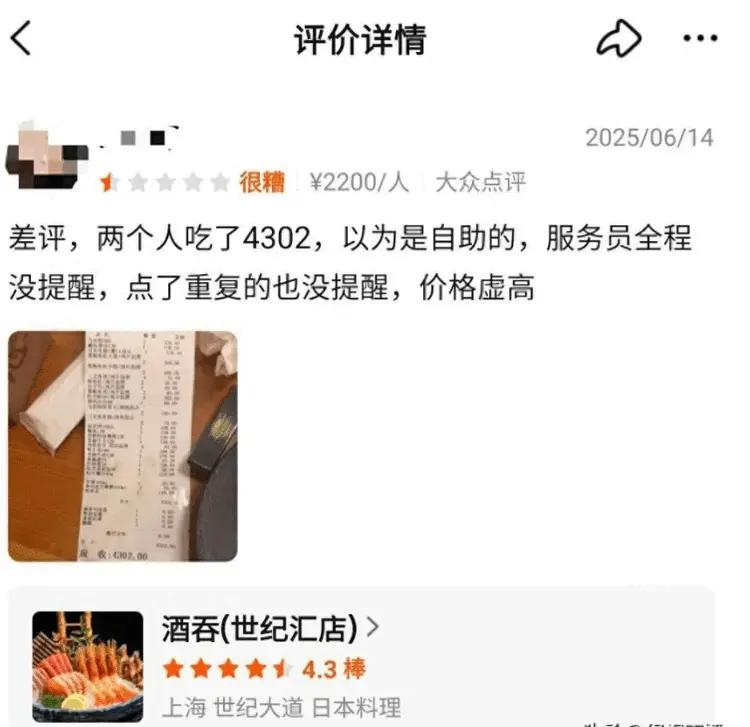

在上海酒吞世纪汇店,一场因价格引发的纷争如同一面镜子,映照出高端餐饮行业的价格潜规则。消费者怀揣着对 “自助日料” 的期待,在大众点评搜索后选择了该店 960 元的双人套餐,满心以为能畅享美食盛宴,结账时却被 4302 元的账单惊得目瞪口呆。

深入探究,商家在这场消费误会中扮演了不光彩的角色。他们利用消费者对 “套餐” 与 “自助” 的认知惯性,在计价方式上大做文章。服务员面对顾客远超常规 3 倍的点单量,仅轻描淡写地口头告知单价,却刻意回避 “非自助” 的关键提醒,这种 “选择性告知” 行为,无疑是对《餐饮业经营管理办法》中 “显著方式明码标价” 规定的公然漠视。

类似的价格陷阱并非个例。重庆某日料店因 “302 元 / 人” 的模糊标价被消费者误读为自助,17 人最终消费高达 1.45 万元;上海南京路某快餐店,四菜一汤标价 173 元,其中凉拌黄瓜单价竟达 29 元。中国消费者协会数据显示,85% 的 “价格刺客” 投诉源于商家的模糊表述,诸如 “时价”“套餐外另计” 等弹性条款,如同隐藏在暗处的陷阱,让消费者防不胜防。

餐饮战略专家詹军豪一针见血地指出:“高端餐饮正凭借信息不对称,精心营造消费幻觉。” 部分日料店将高价菜品巧妙混入套餐推荐,对价格敏感的食材仅标注 “时价”,直至结账才出示明细,令消费者在惊愕中被迫买单。而平台算法基于用户行为数据的推荐机制,更是在无形中推波助澜,放大了这种误导风险。数据显示,2024 年此类投诉中,63% 涉及分类标签混乱,平台的 “无心之失”,却成为商家误导消费者的 “帮凶”。

猎奇狂欢:创新的 “脱轨” 闹剧

当价格乱象尚未平息,餐饮行业的另一极端 —— 猎奇营销,又以一种近乎荒诞的姿态闯入公众视线。上海闵行区的 “生态融合料理餐厅”,凭借人均 3888 元的 “象粪甜品” 套餐,成功将自己推上舆论风口浪尖。

踏入这家餐厅,食客仿佛置身于一场光怪陆离的 “闹剧” 之中。剪盆栽叶子当作开胃菜,品尝散发着腐臭气味的寄生花糊糊,最终还要直面用大象粪便制作的甜品。餐厅以 “预约制 + 博物馆叙事” 为包装,将这些违背食品安全常识的行为粉饰为 “先锋艺术”,试图以此吸引眼球、制造话题。

然而,闵行区市场监管局的调查结果,无情地撕下了餐厅虚伪的面具。该店使用的竹虫、蚂蚁未经安全性评估,象粪原料更是直接违反《食品安全法》中 “禁止非食品原料生产食品” 的明确规定。这种为了追求短期热度,不惜触碰法律红线的行为,令人咋舌。

更令人担忧的是,猎奇营销正逐渐演变成一条利益驱动的产业链。某餐饮咨询公司 2025 年内部资料显示,“暗黑料理” 可使客单价飙升 3 – 5 倍,而食材成本仅增加 12%。在利益的诱惑下,部分商家将《食品安全法》禁止的 32 类物质包装成 “创意食材”,从 “昆虫料理” 到 “发酵霉变食材”,不断挑战消费者的心理底线与法律的威严。而涉事餐厅在点评平台上清一色的 “体验官” 好评,更是涉嫌虚假宣传,进一步扰乱市场秩序。

餐饮界资深人士直言:“当 3888 元的套餐靠粪便吸引流量,当米其林餐厅用液氮制造烟雾代替菜品研发,餐饮创新已沦为一场哗众取宠的行为艺术。” 这种舍本逐末的做法,不仅无法为消费者带来真正的美食体验,反而严重透支了行业信誉。数据显示,在 2025 年高端餐饮信任度调查中,仅 29.6% 的消费者愿意为这类所谓的 “创意体验” 买单,消费者的理性回归,正是对猎奇营销最有力的回击。

行业沉疴:监管与自律的 “双重困境”

日料店的 “提醒不礼貌” 论,以及象粪餐厅的 “游击经营” 策略,背后折射出的是餐饮行业准入门槛低、监管响应慢、标准不健全的系统性沉疴。尽管 2025 年餐饮连锁化率达到 23%,但中小商家合规意识淡薄的问题依然严峻,成为行业健康发展的 “绊脚石”。

调研显示,68% 的餐饮纠纷根源在于 “事前预防缺失”。日料店事件中,服务员明知顾客点单量异常,却选择视而不见,任由消费金额不断攀升,这不仅暴露了商家服务伦理的异化,更凸显出其培训体系的漏洞百出。而象粪餐厅采用 “每周两晚营业” 的游击战术,成功规避日常监管检查,反映出在 1689 万家餐饮企业的庞大基数面前,有限执法资源的捉襟见肘,监管部门疲于应对,陷入 “猫鼠游戏” 的无奈困境。

在政策层面,现行《食品安全法》对 “新食材” 的界定模糊不清,导致竹虫等传统食材在部分地区合法合规,在上海却被认定为违规,这种政策的不一致性,让商家无所适从,也为监管带来极大挑战。同时,平台在餐饮乱象中也难辞其咎。大众点评将非自助餐厅错误列入自助搜索结果,违反《电子商务法》中 “审核义务” 的规定,却因缺乏明确细则,难以对其进行有效追责,平台责任的不明确,使得餐饮市场的信息误导现象愈演愈烈。

行业自律的乏力,更是让餐饮乱象雪上加霜。中国烹饪协会虽在 2025 年推出 “食品安全好案例” 评选活动,但获奖企业仅占行业总数的 0.002%,犹如杯水车薪。某头部连锁企业法务总监坦言:“当合规成本远超罚款金额时,部分企业会选择认罚经营。” 数据显示,2025 年餐饮违法成本平均仅占营收的 0.3%,低廉的违法成本,让一些商家甘愿冒险,无视法律法规与行业规范。

破局之道:重建信任的 “光明之路”

面对积弊已久的餐饮乱象,破局刻不容缓,而构建透明消费生态体系,成为重建行业信任的关键所在。这需要商家、平台、监管部门与消费者四方携手,共同努力,方能拨开迷雾,重现餐饮行业的清朗天空。

商家作为餐饮服务的直接提供者,应率先扛起责任大旗。推行 “消费模式三确认” 制度,即在点餐前明确确认自助 / 单点属性,点餐后及时确认总金额,结账前再次确认隐藏费用,从源头上杜绝消费误解的产生。杭州某日料店试点该制度后,纠纷率大幅下降 72%,成效显著。同时,借鉴 “明厨亮灶” 的成功经验,将食材来源、加工过程全方位可视化,让消费者吃得明白、吃得放心。海底捞的 “供应链直播”,使消费者信任度提升 40%,为行业树立了良好典范。

平台作为连接商家与消费者的重要桥梁,需对算法逻辑进行全面重构。中国烹饪协会建议,增设 “套餐日料” 独立分类,对 “自助” 标签实施严格人工复核,确保搜索结果精准无误。美团 2025 年的测试数据显示,精准分类可使误导投诉减少 65%,有效净化消费信息环境。此外,平台应公示 “推广费占比”,打破商家为流量被迫低价内卷的恶性循环,营造公平竞争的市场氛围。

监管部门要以雷霆手段,加大违法成本,形成强大威慑力。以上海 “天价面馆” 1588 元阳春面被查处为范例,对价格欺诈行为坚决实施 “退一赔十” 处罚;对食品安全违法者,严格依照《刑法》第 143 条,杜绝缓刑适用,让违法者付出沉重代价。2025 年新实施的《优化消费环境三年行动方案》,将 “餐饮透明化” 纳入地方政府考核,为监管工作注入强大动力,推动监管部门积极作为,守护消费者权益。

消费者作为餐饮市场的核心主体,也需提升自我保护意识,建立理性消费习惯。中国消协倡导养成 “三问” 习惯,即主动问清计价方式、人均参考价、隐藏费用,掌握消费主动权。上海消保委数据显示,主动确认消费信息的消费者,纠纷发生率仅为 3.7%,理性消费,是消费者维护自身权益的有力武器。

当 4302 元的日料账单与 3888 元的象粪甜品同时刺痛消费者的神经,餐饮行业必须深刻反思,回归 “好吃、安全、实惠” 的本质。真正的餐饮创新,应如海底捞运用 AI 预测食材需求的供应链革命,巴奴毛肚秉持的 “产品主义” 理念,以及老乡鸡打造 200 亩农场实现透明化实践,凭借扎实的品质与服务,赢得消费者的口碑与信任。

监管部门需不断提升响应速度,平台要坚守算法伦理底线,商家更要摒弃 “一夜爆火” 的浮躁幻想,秉持 “十年磨一剑” 的匠心精神。毕竟,餐饮行业的口碑与未来,并非靠噱头堆砌,而是靠消费者一口一口品尝出来的。唯有各方齐心协力,方能让餐饮行业重新走上健康、可持续发展的正轨,为消费者呈上真正安心、美味的饕餮盛宴。