夏日来临,衣领渐低,不少人突然发现脖子上、腋下冒出了几个肤色或深色的小肉粒,不痛不痒却影响美观。这些常被称为”小肉粒”的皮肤增生,医学上称为皮赘(软纤维瘤),是皮肤科门诊中最常见的良性皮肤问题之一。然而,大众对其认知仍存在诸多误区——有人尝试用头发丝勒掉,有人误以为是传染病,更有甚者担心是皮肤癌前兆。本文将全面解析皮赘的真相,教您科学辨别与处理这些恼人的小凸起。

皮赘的真面目:良性的皮肤”老年斑”

皮赘在医学上正式名称为软纤维瘤(acrochordon),本质上是皮肤局部纤维结缔组织的良性增生。尽管名称中含有”瘤”字,但请放心——它与恶性肿瘤毫无关联,更不会癌变。美国皮肤科学会数据显示,超过50%的成年人一生中至少会出现一处皮赘,且发生率随年龄显著增长:60岁以上人群中,约三分之二存在不同程度的皮赘问题。

典型特征速查表:

| 特征维度 | 具体表现 |

|---|---|

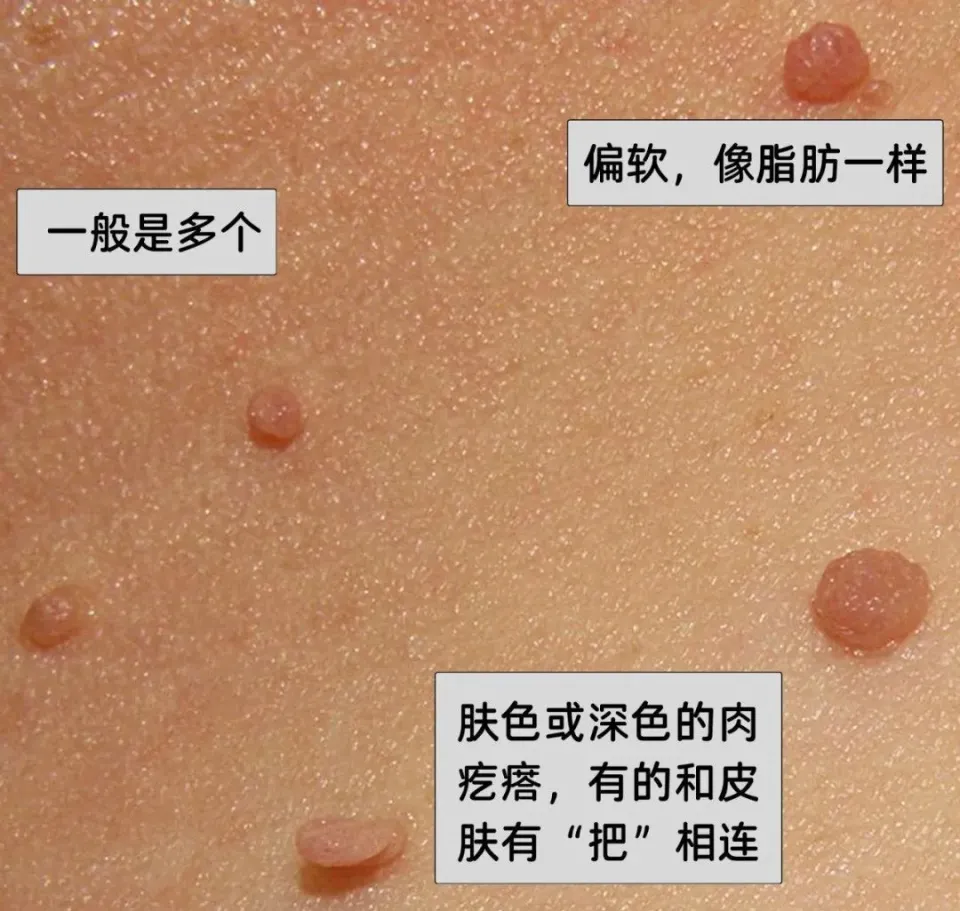

| 外观形态 | 圆形/椭圆形肤色或浅褐色突起,多数有细蒂与皮肤相连(形似”小蘑菇”) |

| 尺寸范围 | 常见2-5mm(米粒大小),极少数可达2cm以上 |

| 触感质地 | 柔软有弹性,按压无硬块感(区别于病毒疣的坚实感) |

| 高发部位 | 颈部(占65%)、腋窝(20%)、胸腹部褶皱区、腹股沟 |

| 数量特征 | 多发性为主(平均3-5个),孤立存在者约占15% |

| 症状表现 | 98%无症状,极少数因摩擦出现轻微瘙痒 |

值得注意的是,皮赘具有典型的**”三不特性”**:不传染(与病毒疣不同)、不恶变(病理检查证实无异常细胞增殖)、不自愈(一旦形成将持续存在)。但其生长具有渐进性,可能随时间缓慢增大或数量增多,尤其在体重增加或摩擦刺激后更为明显。

皮赘为何找上门?五大诱因解析

尽管具体发病机制尚未完全阐明,医学研究已确认多种风险因素的共同作用:

1. 年龄相关退化(首要因素)

皮肤胶原纤维代谢异常是核心机制。随着年龄增长,真皮层弹性纤维逐渐减少,而局部成纤维细胞活性异常增高,导致胶原束缠绕形成赘生物。尸检研究显示,老年人皮肤中TGF-β信号通路活性显著增强,这种促进纤维化的分子机制与皮赘形成直接相关。

2. 代谢综合征关联(新兴发现)

临床流行病学调查揭示:BMI>28的肥胖人群皮赘发生率是正常体重者的3.2倍!更深层次研究发现,胰岛素抵抗指数(HOMA-IR)每升高1个单位,皮赘风险增加41%。这解释了为何糖尿病患者常伴发颈部多发皮赘——可能是机体代谢失衡的皮肤表现窗口。

3. 遗传易感性(家族聚集现象)

家系研究证实,具有皮赘家族史的个体患病风险提高2.8倍。特定基因多态性(如COL5A1胶原基因变异)可能影响皮肤结缔组织的机械稳定性,使得局部更容易形成纤维增生。

4. 摩擦机械刺激(重要诱因)

衣领摩擦、首饰压迫、肥胖者皮肤褶皱区持续剪切力,均可激活皮肤修复反应。病理切片显示,皮赘基底部存在明显的表皮棘层肥厚和真皮乳头层纤维化,证实慢性刺激在发病中的促进作用。

5. 激素水平波动(特殊人群)

妊娠期女性皮赘发生率骤增(约40%),产后部分消退,提示雌激素可能通过调节成纤维细胞增殖参与病程。更年期女性使用激素替代疗法者同样观察到类似现象。

皮赘VS病毒疣:关键鉴别要点

临床上最易混淆的是丝状疣(属于寻常疣的一种),二者均表现为皮肤突起,但存在本质差异:

三维对比法:

- 病因维度

- 皮赘:非感染性,与局部纤维组织异常增生相关

- 病毒疣:HPV病毒感染(常见型别:HPV-2、HPV-4、HPV-27等)

- 外观细节 鉴别点皮赘病毒疣表面特征光滑或有细纹,质地均匀柔软表面粗糙呈乳头状,可见黑色出血点(毛细血管血栓)蒂部形态宽基或细长柔软蒂较短粗硬蒂颜色变化接近肤色或淡褐色可能呈灰黄色/污灰色分布规律单侧散在分布为主常集群出现(”卫星灶”现象)

- 特殊检查

皮肤镜下可见皮赘具有特征性的**”草莓样表面”(均匀分布的扩张血管),而疣体则显示“指状突起伴点状出血”**。必要时可通过PCR检测HPV病毒核酸确诊。

高危误诊案例:糖尿病患者颈部的丝状疣常被误认为皮赘,但前者具有传染性且可能快速增殖,需及时干预。

民间疗法风险警示:这些操作千万别试!

面对这些影响美观的小凸起,民间流传着各种”土方法”,但多数存在重大安全隐患:

危险操作TOP3:

- 头发丝/线绳勒除法

武汉某三甲医院接诊案例显示,患者自行用缝衣线结扎皮赘后引发严重感染,导致颈部蜂窝织炎住院治疗。该方法可能导致:① 勒扎不全造成残留复发 ② 组织坏死继发细菌感染 ③ 疤痕增生风险增加3倍 - 剪刀直接剪切

非无菌操作下极易引发破伤风杆菌或金黄色葡萄球菌感染,2022年《中华皮肤科杂志》报道1例因自行剪除腋窝皮赘导致脓毒血症的危重病例。 - 化学腐蚀剂涂抹

使用白醋、大蒜汁等偏方可能造成接触性皮炎,甚至遗留色素脱失斑。

正规治疗选择指南:

根据皮赘大小和部位,皮肤科医生通常采用阶梯式治疗方案:

| 方法 | 适用情况 | 恢复期 | 注意事项 |

|---|---|---|---|

| 剪刀剪除+电凝止血 | 基底部较宽的较大皮赘(>3mm) | 3-5天结痂脱落 | 需局部麻醉,术后避免沾水 |

| 冷冻治疗(液氮) | 多发性小皮赘(<2mm) | 1-2周水疱脱落后愈合 | 可能需要多次治疗 |

| 激光汽化(CO₂激光) | 精细部位(眼睑周围) | 7-10天恢复 | 注意防晒防止色素沉着 |

| 高频电灼术 | 单个顽固性皮赘 | 即刻见效 | 有轻微烟雾产生 |

特别提醒:妊娠期及服用抗凝药物者应暂缓物理治疗,优先选择观察随访策略。

日常管理科学指南

对于暂不处理的皮赘,可通过以下措施降低恶化风险:

- 摩擦防护

选择柔软棉质衣领,肥胖者使用爽身粉减少皮肤褶皱摩擦,游泳爱好者佩戴硅胶泳帽保护颈部。 - 观察要点

建立”皮赘日记”,记录:① 直径增长速度(每月>2mm需警惕) ② 颜色突变(突然发黑提示坏死) ③ 出现渗液/溃疡等异常表现 - 高危人群筛查

合并糖尿病或代谢综合征者,建议每年检测糖化血红蛋白(HbA1c),控制空腹血糖<6.1mmol/L可能有助于减缓新发皮赘。 - 美容需求处理

面部等暴露部位的小皮赘,可考虑美容缝合技术减少疤痕,但需提前告知医生美学诉求。

理性看待皮肤变化

皮赘如同皮肤的”岁月痕迹”,虽不致命却可能影响生活质量。记住关键原则:不恐慌、不乱治、科学评估。当发现可疑皮肤增生时,建议拍摄高清照片记录变化过程,携带资料至正规医院皮肤科就诊。现代医学提供了安全有效的治疗方案,但更重要的是建立对自身健康的科学认知——那些看似微不足道的小凸起,实则是身体发出的微妙信号,值得我们用心倾听与妥善应对。