业绩断崖式下跌:百亿巨头沦为”打折王”

2025年上半年,太平鸟交出了一份令人瞠目的成绩单:营收28.98亿元,同比下滑7.86%;净利润7771万元,暴跌54.61%;扣非净利润仅剩1370万元,同比缩水近八成。更触目惊心的是,其四大核心品牌——女装、男装、少女装、童装全线溃败,曾经贡献近半营收的女装板块被男装反超,乐町少女装更是连续三年跌幅超20%。

这家曾以”快时尚黑马”姿态横扫市场的品牌,如今陷入”关店潮”与”库存劫”的双重困境。2025年上半年净关闭194家门店,较2021年巅峰时期缩减近四成;存货高达15.2亿元,同比再增9.8%,为此计提7736万元跌价准备。线上渠道收入同比骤降24.58%,加盟商预付款暴跌56%,现金流首次转负至-2.62亿元。

从”时尚标杆”到”土味代表”:消费者为何抛弃太平鸟?

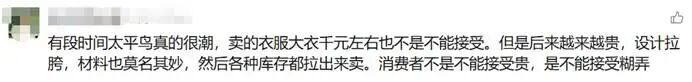

在社交媒体上,”太平鸟又贵又丑””设计抄袭国际大牌””质量配不上价格”的吐槽铺天盖地。一位曾年消费过万的县城白领坦言:”以前觉得穿太平鸟有面子,现在看款式老气,价格却比ZARA还贵。”这种观感转变并非偶然——当品牌沉迷于”疯狂联名+明星代言”的流量游戏时,产品力却在持续滑坡。

2020年前后,太平鸟通过高频联名(年均50+IP)和每周上新策略快速崛起,但过度依赖营销的副作用逐渐显现:联名款溢价高达30%-50%,却因设计同质化沦为”一次性消费品”;为维持高毛利,面料采购成本被压缩,导致衣物易起球、掉色等问题频发。更致命的是,当消费者开始追求”简约质感”和”性价比”时,太平鸟仍固守”浮夸LOGO+艳俗配色”的设计语言,与市场需求严重脱节。

战略失误连环爆:虚拟经营模式的双刃剑效应

回溯太平鸟的崛起史,其”轻资产运营”模式曾是行业典范:1996年转型自主品牌后,果断剥离生产环节,通过外包聚焦设计与品牌营销。2017年上市时,四大品牌矩阵覆盖全年龄段,童装业务增速达37.48%,堪称本土快时尚标杆。

但2020年后,这种模式的弊端被激进扩张放大。为冲击百亿目标,太平鸟两年内新增超2000家门店,部分加盟商为完成任务盲目进货,最终导致库存积压。数据显示,其存货周转天数从2019年的170天延长至2024年的192天,资金占用成本激增。与此同时,过度依赖IP联名虽短期拉动销量,却侵蚀了原创设计能力——当消费者对比太平鸟与UR、MO&Co.等竞品时,愈发感受到其”换汤不换药”的设计套路。

行业洗牌下的生死考验:如何重建护城河?

当前服装行业正经历深刻变革:一方面,优衣库、UR等品牌以”基础款+高性价比”抢占市场;另一方面,SHEIN等快时尚跨境电商凭借柔性供应链实现”小单快反”。反观太平鸟,既未能像波司登那样成功高端化转型,又丢失了原有的性价比优势,在”夹缝中”进退维谷。

要扭转颓势,太平鸟亟需三方面突破:

- 产品重构:砍掉低效联名项目,建立自有设计团队,聚焦”简约通勤””轻运动”等实用场景;

- 渠道革新:关闭低效门店,加码私域流量运营,通过DTC模式(直达消费者)提升复购率;

- 管理升级:优化供应链响应速度,将存货周转天数压缩至行业平均的150天以内。

值得警惕的是,太平鸟管理层动荡仍在持续——2023年核心高管密集离职,第二大股东陈红朝套现6亿元后计划继续减持。若无法稳定军心并重塑战略定力,这个曾代表县城中产时尚梦想的品牌,或将彻底沦为商业教科书中的”扩张陷阱”案例。