讨债风波:从华南到北京,经销商的绝望之旅

2025年4月,华南多位经销商带着厚厚的对账资料,北上雀巢中国总部,希望讨回被拖欠多年的市场费用。然而,等待他们的并非解决方案,而是一个残酷的现实——公司承认欠款,但最多只愿支付50%。更令人心寒的是,雀巢高管甚至表示,这并非首次发生,早在2017年,公司就曾以同样比例“解决”过上百经销商的欠款问题。

这场跨越千里的“讨债之旅”不仅未能解决问题,反而让经销商们意识到:雀巢的渠道矛盾已到临界点。一些经销商开始抱团维权,甚至转投竞品;而雀巢的“整改措施”也在悄然推进,但对市场造成了新的冲击。

信任崩塌:经销商的“倒贴”生意与糊涂账

1. “先卖货后算账”的潜规则

多位经销商透露,雀巢采取的是“先冲量后补贴”的模式,要求经销商不计利润出货,后期再视情况给予费用支持。然而,这一承诺往往落空。

以华南经销商老张为例,他从2022年开始代理雀巢即饮咖啡,初期合作顺利,但随后发现:

- 低价出货成常态:为完成任务,他不得不以低于进货价(56-58元/箱)销售,而正常售价应在64元以上。

- 亏损无人认账:每月亏损十几万,但总部仅报销三四万,甚至基层签字确认的欠款单被总部否认,理由是“基层无权承诺费用”。

- 欠款滚至数百万:仅华南地区经销商的欠款总额就超千万,而全国范围内,类似情况可能普遍存在。

2. 费用拖欠与“黑名单”威胁

经销商们发现,雀巢不仅拖欠市场费用,甚至对上门讨债的经销商采取**“冷处理”**,甚至威胁列入“黑名单”。老张表示:“我们真金白银垫钱,最后却可能被拉黑,这谁受得了?”

价格倒挂与窜货乱象:市场体系彻底崩盘

1. 进价高于售价,经销商越卖越亏

雀巢的渠道问题不仅在于欠款,更在于价格体系彻底混乱:

- 出厂价上调,零售价下跌:经销商进货价越来越高(如从58元涨至62元),但终端售价却一路下滑(甚至48元),导致每卖一箱亏数元。

- 电商与特渠冲击:雀巢自营电商长期低价促销,批发商绕过经销商拿货;同时,“特许经销商”拿到高额补贴,超量铺货后低价倾销,进一步挤压正规渠道利润。

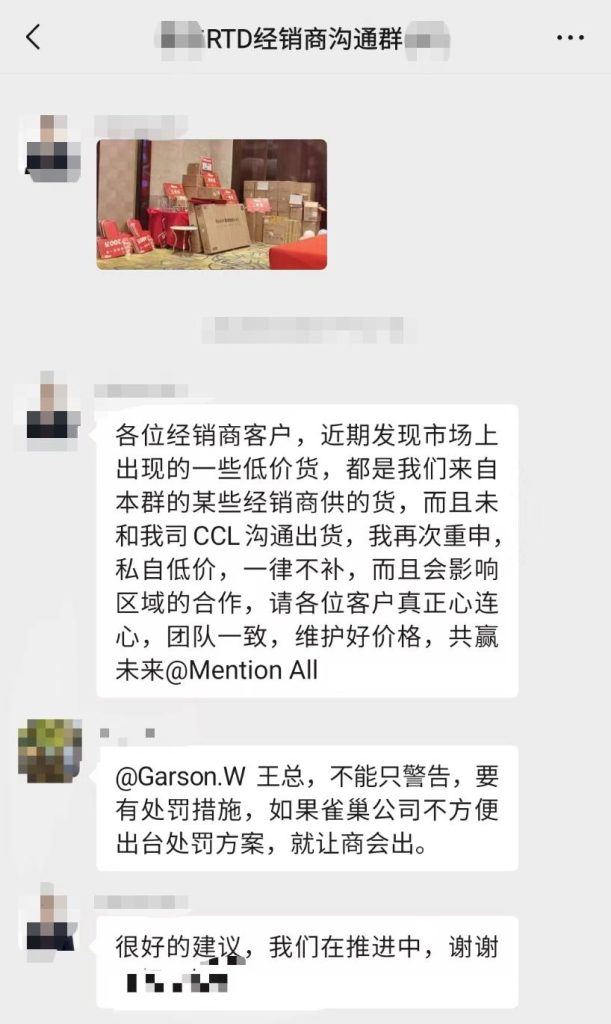

2. 厂家管控“雷声大雨点小”

尽管经销商多次反馈窜货问题,但雀巢的管控措施“不疼不痒”:

- 查封违规网店后很快恢复;

- 高层以“外资企业不方便罚款”为由拒绝严惩;

- 导致正规经销商被迫降价应战,利润进一步被压缩。

管理漏洞:合同陷阱、对账黑洞与“上下错位”

1. 合同倾向保护厂家,经销商维权难

雀巢的合同条款往往单方面保护企业利益,一旦出现价格纠纷,厂家以“经销商违规”为由拒绝补贴。更糟糕的是,对账结算流程不透明:

- 结算单据只显示进货金额和核销费用,不提欠款;

- 经销商若未及时异议,欠款即被视为“确认无误”;

- 总部以“基层无权承诺”为由否认业务员签字的欠款单。

2. 总部KPI导向,基层疯狂压货

经销商普遍反映,雀巢内部存在**“上下错位”**的管理问题:

- 总部只看数字:财务部门高度KPI导向,只关注报表漂亮,对市场真实情况反应迟缓;

- 基层疯狂压货:销售人员为完成业绩,不惜许诺高额返利,甚至强迫经销商进货滞销新品;

- 亏损全转嫁给经销商:销售拿奖金,财务控成本,最终经销商承担所有风险。

迟来的补救:新政能否重建信任?

2025年,雀巢中国迎来高层换血,新任负责人推出一系列措施:

- 统一售价:要求全国渠道按64元/箱固定价格出货,仅给3%返点,试图稳定价格战;

- 审核欠款:开始处理历史欠款,但**“超出既定政策的费用不予认可”**,经销商预期可能再次打折赔付(如2017年的50%);

- 人事调整:销售团队考核机制或改变,激进压货问题被整改。

然而,经销商仍充满疑虑:

- 信任已崩塌:过去多次承诺未兑现,此次“打折赔付”可能再次引发不满;

- 执行难题:统一售价可能影响大客户积极性,若管控不严,乱价可能继续;

- 重建信任非一日之功:经销商直言:“我们集体陷入困境,对厂商双方都是两败俱伤。”

反思:外资品牌本土化管理的挑战

雀巢的渠道危机,暴露了外资企业在华管理的深层问题:

- 过度KPI导向,忽视渠道健康:只追求短期销量,牺牲经销商利益;

- 决策随意,新品推广缺乏市场调研:如强制压货滞销新品,导致经销商亏损;

- 对经销商缺乏尊重:欠款拖欠、费用扯皮,最终导致合作破裂。

结语

雀巢咖啡的渠道危机,不仅是欠款问题,更是信任崩塌的缩影。若不能真正解决经销商诉求,重建公平合作机制,仅靠“打折赔付”和“统一售价”,恐难挽回市场信心。未来,雀巢能否真正倾听渠道声音,调整管理逻辑,将是其能否重振市场的关键。